1.ハラスメントは「不法行為」であり、法令の定義もバラバラ

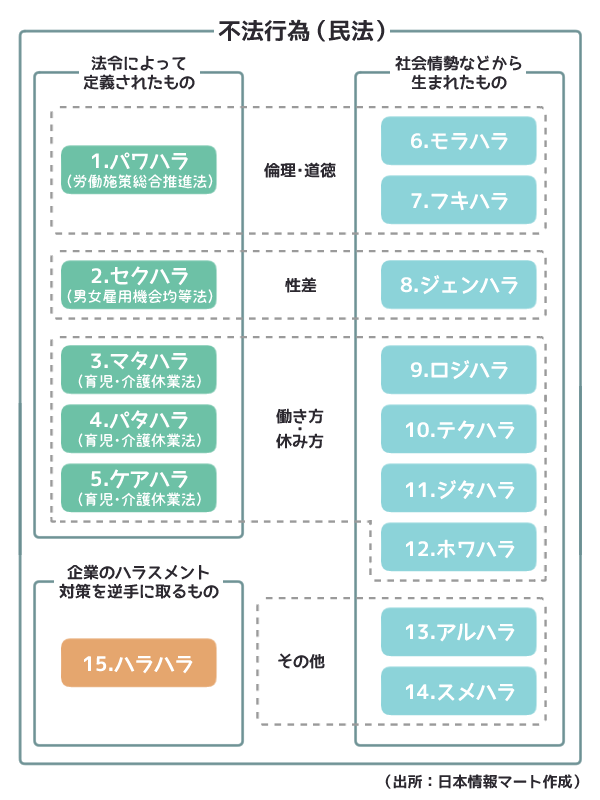

「ハラスメント」とは、簡単に言うといじめや嫌がらせのことなのですが、よく知られる「パワハラ」「セクハラ」「マタハラ」の他、「フキハラ」「ロジハラ」「テクハラ」「ジタハラ」など、新しいハラスメントが次々に登場しています。

たくさんのハラスメントが登場して混乱するところですが、押さえておきたいのは、

- 1.全てのハラスメントは、民法の「不法行為」になり得る

- 2.法令によって定義されているハラスメントと、そうでないハラスメントがある

- 3.法令によって定義されているハラスメントは、企業に防止措置が義務付けられているので、万が一発生した場合のリスクが大きい

ということです。

不法行為とは、「故意・過失によって他人の権利や法律上の利益を侵害する行為」であり、ハラスメントはこの不法行為に該当する場合があります。その上で、ハラスメントはパワハラやセクハラなど法令によって定義されているものと、そうでないものとに分かれます。

以上をまとめると、ハラスメントの全体像は次のようになります。

ハラスメントの内容が法令によって定義されているのは、

「パワハラ」「セクハラ」「マタハラ」「パタハラ」「ケアハラ」

の5種類です。これらは特に深刻なハラスメントであるため、一定の防止措置を実施することが企業に義務付けられています。

一方、法令による定義がないハラスメントの一例として紹介しているのは、

「モラハラ」「フキハラ」「ジェンハラ」「ロジハラ」「テクハラ」「ジタハラ」「ホワハラ」「アルハラ」「スメハラ」「ハラハラ」

です。これらは、社会情勢などから生まれたもので、特定の事柄に関連したいじめや嫌がらせを語呂合わせ的に表しています。15.のハラハラは、企業のハラスメント対策を逆手に取るというもので、他のハラスメントとは性質が異なります。

ハラスメントの対策を講じるためには、各ハラスメントについて、どのような言動が問題になるのかを確認することが不可欠です。そこで、上記15種類のハラスメントについて、

定義(法令に定めがない場合は一般的な定義)と言動の具体例

を紹介していきます。

また、第3章、第4章では、ハラスメントが企業に及ぼす損失や、1.から5.までのハラスメントに関する防止措置を説明しています。ぜひご一読ください。

2.ハラスメントの定義と言動の具体例

1)パワハラ(パワーハラスメント)

パワハラとは、職場の上下関係などの優越的な関係を利用したハラスメントです。

【パワハラの定義】

- 立場の高い人が立場の低い人に対し、次のような業務上必要のない(または行き過ぎた)言動を行い、それにより相手を傷つけ、仕事に支障を来すこと

- 叩く・殴るなどの身体的な攻撃

- 名誉毀損・侮辱・ひどい暴言などの精神的な攻撃

- 仲間外し・無視

- 不要なことや不可能なことの強制、仕事の妨害

- 嫌がらせのために程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

- 私的なことに過度に立ち入ること

【パワハラの具体例】

- 仕事の報告をした際にファイルで殴る

- 「給料泥棒」「こんなこともできないのか」などと侮辱する

- 休日や休暇中に不必要な電話をかけて、仕事をさせる

なお、パワハラは上司が部下に対して行うイメージが強いですが、部下が上司に対して行うものも、上記のような内容に該当すればパワハラになります。こうしたパワハラを、一般的に「逆パワハラ」といい、次のコンテンツで詳しく解説していますので併せてご確認ください。

逆パワハラとは? 発生する原因と上司側の対処法を事例とともに解説

2)セクハラ(セクシュアルハラスメント)

セクハラとは、身体的な接触や言葉による性的なハラスメントです。

【セクハラの定義】

- 性的な言動に対して相手が拒否や抵抗したことを理由に、不利益を与えること

- 性的な言動により相手を傷つけ、仕事に支障を来すこと

- 性的な言動により職場環境を不快なものにすること

【セクハラの具体例】

- 性的な関係を拒否した従業員を部署異動させる

- お酒の席で抱きついたり、抱きかかえたりする

- 職場で公然と卑猥(ひわい)な発言を繰り返す

3)マタハラ(マタニティハラスメント)

マタハラとは、女性従業員の妊娠、出産、育児などに関するハラスメントです。

【マタハラの定義】

- 育児休業など育児のための制度を申請・利用したことを理由に、不利益を与えること

- 妊娠、出産、育児などに関する言動により相手を傷つけ、仕事に支障を来すこと

【マタハラの具体例】

- 育児休業の取得を理由として、降格させる

- 妊娠中に「仕事が大変だったら辞めてもいいよ」などと言う

4)パタハラ(パタニティハラスメント)

パタハラとは、男性従業員の育児に関するハラスメントです。

【パタハラの定義】

- 育児休業など育児のための制度を申請・利用したことを理由に、不利益を与えること

- 育児に関する言動により相手を傷つけ、仕事に支障を来すこと

【パタハラの具体例】

- 育児のための時短勤務を理由として、人事評価を下げる

- 「奥さんが育児をすればいいじゃないか」などと言う

5)ケアハラ(ケアハラスメント)

ケアハラとは、従業員の介護に関するハラスメントです。

【ケアハラの定義】

- 介護休業など介護のための制度を申請・利用したことを理由に、不利益を与えること

- 介護に関する言動により相手を傷つけ、仕事に支障を来すこと

【ケアハラの具体例】

- 介護休業の取得や介護のための時短勤務を理由として、重要な案件から外す

- 「お前は残業しなくていいな、本当に介護しているのか」などと言う

6)モラハラ(モラルハラスメント)

モラハラとは、倫理・道徳に反する言葉や態度等によるハラスメントです。

【モラハラの定義】

- 相手を無視したり、暴言や嫌味、相手の人格を否定するような言葉を吐いたり、相手を馬鹿にしたりすること

【モラハラの具体例】

- 「こんな簡単なこともできないのか」などと嫌味を言う

- 仕事に必要な情報の共有をしない

なお、モラハラはパワハラに似ていますが、上下関係がない同僚間などでも成立し、身体的な攻撃は含まれない(あくまでも言葉や態度等による)という点が異なります。

7)フキハラ(不機嫌ハラスメント)

フキハラとは、不機嫌な態度を取り続けることによるハラスメントです。

【フキハラの定義】

- 職場などで不機嫌な態度を取り続けることで、周囲に心理的な圧力や不快感を与えること

【フキハラの具体例】

- 機嫌が悪いときに口をきかず、周囲の人間が萎縮する

- パソコンや書類を乱暴に扱うことで、イライラを周囲にアピールする

- 周囲に聞こえるように溜息をつく

8)ジェンハラ(ジェンダーハラスメント)

ジェンハラとは、性別に関するハラスメントです。

【ジェンハラの定義】

- 「男性だから」「女性だから」といった基準を持ち出して、相手が嫌がる差別的な言葉を浴びせたり、差別的な行動を強要したり、それによって相手を非難したりすること

【ジェンハラの具体例】

- 「力仕事は男性の仕事だ」「お茶くみは女性の仕事だ」などと言う

- 「この仕事は男性(女性)には無理だ」などと言う

9)ロジハラ(ロジカルハラスメント)

ロジハラとは、論理を用いた精神的なハラスメントです。

【ロジハラの定義】

- 正論や規則、論理的な言葉によって、反論できない相手を一方的に追い詰めること

【ロジハラの具体例】

- 仕事でミスをする部下に対し、相手の言い分を聞かず、「ミスの原因は○○だ。つまり、あなたが悪い」と一方的に決め付ける

- 部下の行動や発言に対し、「その考えは正しくない」「君の言うことは筋道が通っていない」と一蹴して取り合わない

10)テクハラ(テクノロジーハラスメント)

テクハラとは、IT技術などに関するハラスメントです。

【テクハラの定義】

- パソコンやスマートフォン等のIT機器の扱いに不慣れな相手に対し、ばかにするなどの言動を取ること

【テクハラの具体例】

- ITスキルが低い人を見下したり、わざと専門用語を多用して話したりする

- ITスキルが低い人に、わざと高度なITスキルが必要な仕事を強要する

11)ジタハラ(時短ハラスメント)

ジタハラとは、働き方改革としての「時短」に関するハラスメントです。

【ジタハラの定義】

- 働きたいのに勤務時間を削ったり、膨大な量の仕事をこなさなければならない相手に、残業や休日出勤を削るよう強要したりすること

【ジタハラの具体例】

- 「働き方改革を進めているから、残業はするな」と言う

- 仕事の量が変わらないにもかかわらず、シフトを削減する

- 残業や休日出勤を禁止して、サービス残業を強要する

12)ホワハラ(ホワイトハラスメント)

ホワハラとは、部下や後輩への指導に関するハラスメントです。

【ホワハラの定義】

- 上司や先輩が、部下や後輩に対して過剰に配慮し、成長機会を奪うこと

【ホワハラの具体例】

- 「まだ難しいだろうから」と、簡単な仕事しかさせない

- 「疲れているだろうから」と、必要以上に残業を免除する

- 「叱ったら可哀想だから」と、ミスを指摘しない

部下や後輩に対し、程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないことは、場合によってはパワハラにもなり得ます。

13)アルハラ(アルコールハラスメント)

アルハラとは、飲酒に関するハラスメントです。

【アルハラの定義】

- 無理な飲酒をさせたり、酒が飲めない相手への配慮を欠いた言動をしたりすること

【アルハラの具体例】

- 無理な飲酒をさせる(「上司が注いだ酒が飲めないのか」と飲酒を強要する、罰ゲームと称してイッキ飲みをさせる、意図的に酔い潰すなど)

- 酒が飲めない相手への配慮を欠いた言動をする(宴会に酒類以外の飲み物を用意しない、飲めないことをからかったり侮辱したりするなど)

- 酔って周囲の人間に絡む(悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラなど)

14)スメハラ(スメルハラスメント)

スメハラとは、臭いに関するハラスメントです。

【スメハラの定義】

- 他人に不快感を与えるような強い臭いを発し、周囲にストレスや苦痛を与えること

【スメハラの具体例】

- ヘビースモーカーで、常に強烈なタバコの臭いを発している

- 強烈な香水・コロンの臭いを発している

臭いは体質による部分もありデリケートな問題ですが、タバコや香水の臭いで周囲から苦情が来ているにもかかわらず改めない場合などは、不法行為になり得ます。

15)ハラハラ(ハラスメントハラスメント)

ハラハラとは、企業がハラスメント対策に注力していることを逆手に取る嫌がらせです。

【ハラハラの定義】

- 上司から注意されたり、少し怒られたりしただけで不快と感じて、すぐに「セクハラだ」「パワハラだ」と騒ぎ立てること

【ハラハラの具体例】

- 上司の指導に対して、「ハラスメントだ、訴える」などと言って上司を萎縮させる

- 日常のちょっとした言動に対して、ハラスメントを受けたとして騒ぎ立てる

ハラハラは、部下が上司に対して行うパワハラ(逆パワハラ)に該当する場合があります。どのような条件下で逆パワハラと認められるのか、次のコンテンツで分かりやすく解説しています。

逆パワハラとは? 発生する原因と上司側の対処法を事例とともに解説

3.ハラスメントによる企業の損失

1)被害者となった従業員への損害賠償やこれに対する弁護士費用

ハラスメントが民法の不法行為として認定された場合、加害者となった上司や同僚は、被害者の従業員を傷つけたことに対する損害賠償責任を負います。また、これらの従業員を雇用していた企業も民法の使用者責任を負います。

被害者からの請求や訴訟に対応するためには、訴訟費用や弁護士費用もかかります。

2)従業員の集中力・意欲低下によるミスの発生や生産性の低下による損失

ハラスメントを受けた従業員は、ストレスや気持ちの萎縮から普段の能力が発揮できなくなったり、ミスを報告しなくなったりすることがあります。このような事態が積み重なれば、重大な仕事上の事故につながりかねず、企業の生産性も低下します。

また、周囲の従業員も、いつ自分にハラスメントの被害が及ぶか不安になり、仕事への集中力がなくなり、仕事に支障を来す恐れがあります。

3)メンタル不調者・休職者・退職者の増加による人材不足

ハラスメントを受けた従業員は、ストレスからメンタルヘルスに不調を来すことがあります。特に休職や退職に至るような事態になってしまうと、社内の人材が不足し、職場の環境も悪くなります。

また、ハラスメントがまん延すれば、被害者だけではなく、周囲の従業員も企業への不信感を募らせ、最悪の場合、退職してしまう恐れがあります。

4)イメージダウンによる追加費用の発生

ハラスメントの事実やハラスメント対策が不十分であることが外部に公表されてしまうと、企業のイメージが大幅に低下します。特に、最近ではSNSにより瞬く間に悪いイメージが拡散してしまいます。一度、悪いイメージが広まると、取引先との関係にも少なからず影響が出るでしょうし、求職者も減ってしまうでしょう。

また、一度低下したイメージを回復するために、追加の宣伝広告費や求人広告費などが必要になる恐れもあります。

5)人事、コンプライアンス担当者の問題対応にかかる人件費

従業員からハラスメントの相談を受けた場合、企業は、ハラスメントの事実を調査し、対応する必要があります。しかし、特に中堅・中小企業の場合、調査や対応に当たる人材を確保するのは簡単ではありませんし、対応の間、通常の業務が滞ってしまいます。場合によっては、外部の専門家に調査を依頼することもあり、その際は別途費用がかかります。

このようにハラスメントの調査や問題対応にあたり、人件費が発生する恐れがあります。

4.ハラスメントに関する防止措置

「パワハラ」「セクハラ」「マタハラ」「パタハラ」「ケアハラ」については、一定の防止措置が義務付けられているので、以下でポイントを紹介します。より詳しい内容は次のコンテンツで解説していますので、よろしければご確認ください。

これってハラスメント? 定義・具体例・必要な防止対策を知ろう

1)企業の方針などの明確化とその周知・啓発

- 職場におけるハラスメントの内容や、ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化する

- ハラスメント防止方針を就業規則などに定めて、従業員に周知・啓発する

- ハラスメント防止研修などを通じて、周知・啓発に努める

2)相談窓口の設置など、相談に応じて適切に対応するために必要な体制の整備

- あらかじめ相談窓口を設置して、従業員に周知する

- 相談窓口の担当者が、内容や状況に応じて適切に対応できるようにする

3)ハラスメント事案への迅速かつ適切な対応

- ハラスメントが発生した場合に、事実関係を迅速かつ正確に確認する

- 事実関係が確認できた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を行う

- 事実関係が確認できた場合には、行為者に対する措置を適切に行う

- 再発防止に向けた措置を行う

4)1)から3)までと併せて講ずべき措置

- 相談対応、事実確認、ハラスメントに係る事後の対応の際は、相談者や行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を従業員に周知する

5.【参考】2025年現在の法整備の動き

ハラスメントに関しては、直近で次のような法改正や法整備が進められています(※)。

(※)紹介する法改正・法整備は、2025年7月30日時点のものです。

1)「自爆営業」がパワハラになり得る旨を厚生労働省が明記

自爆営業とは、企業が使用者としての立場を利用し、従業員に不要な商品の購入を強要したり、ノルマを達成できない場合に自腹で契約を結ばせたりすることです。

2025年3月に厚生労働省が「労働者に対する商品の買取り強要等の労働関係法令上の問題点」を公表し、次のようなケースが一定の場合にパワハラになり得る旨を明記しました。

- 企業が使用者としての立場を利用して、従業員に不要な商品を購入させた

- 企業が従業員に対して自社商品の購入を求めたが、従業員が断ったため、懲戒処分や解雇を行った

- 従業員ごとに売上高のノルマが設定され、未達成の場合には人事上の不利益取扱いを受けることが明示されていて、ノルマ達成の従業員が自分の判断で商品を購入した

- 現実的に達成困難なノルマを設定し、ノルマ未達成の場合には人事上の不利益処分を行うこととしている

詳しい判断基準については今後、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(いわゆる「パワハラ指針」)」に明記される見込みです。

2)就活生に対する「就活セクハラ」の対策義務化

ハラスメントは、主に「従業員から従業員」「役員から従業員」に対して行われるイメージがありますが、「従業員・役員から就活生」に対して行われる「就活ハラスメント」にも注意が必要です。例えば、内定などを出す見返りとして、

- 面接官が就活生に性的な関係などを要求する「就活セクハラ」

- 他社の選考を辞退するように迫る「オワハラ(就活終われハラスメント)」

などがそうです。

これまで就活ハラスメントの防止措置は、企業の義務ではなく、「実施するのが望ましい」というレベルにとどまっていましたが、2025年6月11日公布の改正男女雇用機会均等法により、就活セクハラの防止措置については実施が義務となりました(公布日から1年6カ月以内に施行予定)。

オワハラなどについてはまだ明確なルールは設けられていませんが、就活ハラスメントが発生すれば「3.ハラスメントによる企業の損失」で紹介したようなさまざまなリスクがありますから、早いうちから対策を講じておいたほうがよいでしょう。

3)顧客等からの「カスハラ」の対策義務化

ここまで紹介したハラスメントは、企業内の人間(従業員や役員)が加害者となることを想定したものですが、それとは別に押さえておきたいものとして「カスハラ(カスタマーハラスメント)」があります。

カスハラとは、顧客等(顧客や取引先、見込み客なども含む)が従業員に対し、悪質な嫌がらせ(パワハラやセクハラなど)をするもの

です。例えば、顧客等への対応でミスをした従業員に対し、顧客等が土下座を強要するケースなどがそうです(厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」)。

カスハラもこれまでは、就活ハラスメントと同様、防止措置を「実施するのが望ましい」というレベルにとどまっていましたが、2025年6月11日公布の改正労働施策総合推進法により、カスハラの定義が明確化(下記の1.から3を満たすこと)され、防止措置についても実施が義務化されました(公布日から1年6カ月以内に施行予定)。

- 1.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う

- 2.社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

- 3.従業員の就業環境を害すること

6.ハラスメントについての一問一答

1)部下の指導は、どこからがパワハラ?

部下を指導するのは上司の役割ですが、最近は「パワハラだと言われるのが怖くて、指導ができない」と悩む上司が増えています。ただ、パワハラになるのはあくまで「業務上必要のない(または行き過ぎた)言動」により相手を傷つけた場合なので、そうでない指導はパワハラにはなりません。

例えば、ミスを繰り返すことについて、「ミスの原因は何?」「過去に指導された内容については理解している?」と確認したり、「何度も指導しているのに、改善されないようでは困る」と叱ったりすること自体は問題ありません。

2)パワハラと言われにくい指導のポイントは?

部下を指導する際、上司のほうが正論であっても、相手の言い分を全く聞かずに論破しようとしたり、大勢の前で叱ったりすると、ロジハラ(場合によってはパワハラ)になる恐れがあるので、このあたりについては配慮が必要です。

ポイントは、上司側が一方的にまくし立てず、部下の話によく耳を傾けることです。上司が話を聞いてくれれば、部下は言葉に出しながら自らの問題点や課題を整理できます。その上で、ミスの改善に繋がるように具体的な指導をすることを心掛けるとよいでしょう。また、部下との対話の中で上司側に落ち度があることが分かった場合、素直に謝ることも大切です。

3)容姿や服装を褒めるのはセクハラ?

セクハラは、受け手が女性なら「平均的な女性の感じ方」、受け手が男性なら「平均的な男性の感じ方」を基準に、「就業環境を害する」言動に当たるかどうかで判断されます。例えば、職場で男性の従業員が女性の従業員に「最近、痩せたね」「そのスカート、かわいいね」といった発言をする場合、男性側は褒めたつもりでも女性側が不快に感じることがあります。

「そういう言い方はやめてほしい」などと、受け手が不快感や拒否の姿勢を伝えたにもかかわらず、更に繰り返した場合は、不快に感じているのを分かって発言したと判断できるので、「就業環境を害する」言動としてセクハラに当たる可能性が高くなります。

4)育児休業から復帰した従業員を気遣って、業務を軽くするのはマタハラ(パタハラ)?

育児休業が終わった従業員に対し、会社が「ブランクがあるだろうから」と、負担の少ない簡単な業務などを与えることがありますが、これは場合によってはマタハラやパタハラになり得ます。会社側は善かれと思ってやったことでも、従業員側は「仕事を取り上げられた」「疎外された」と不安を感じてしまうことがあるのです。

実際、部下を多く持っていた女性管理職を、育児休業明けに部下のいない新部署の担当に配置したことで、会社と女性管理職が争いになったケースもあります。従業員が育児休業から復帰する際は、復帰後の働き方について本人と相談して決定するのが無難です。もっとも、本人が休業前と同じ業務に就くことを希望していても、安全配慮の面から違う業務に就かせる必要がある場合、本人の安全が優先です。

5)介護休業を取得する従業員に、家族の状況について質問するのはケアハラ?

介護休業を取得する従業員に対し、企業が「家族のサポートは受けられそう?」と確認することがありますが、介護休業する従業員を気遣って聞いているのならケアハラにはなりません。しかし、悪意を持って「会社も休めて、介護も手伝ってもらって、いい身分だな」などと言ったら、ケアハラになる恐れがあります。

なお、2025年4月1日から、企業は従業員から介護に直面をした旨の申出があった場合に介護休業などの支援制度等の内容を個別に周知し、利用の意向を確認する義務を負っています。介護に直面する前の早い段階(40歳等)においても、従業員の支援制度等への理解と関心を深めるため、必要な情報提供をしなければなりません。

以上

(執筆 三浦法律事務所 弁護士 磯田翔)

生25-4155,法人開拓戦略室