1 スタートアップとの連携に前向きな事業会社が増加

日本のスタートアップを巡る環境は、ここ数年で大きく改善してきた。2012年末の第2次安倍政権発足以降、日本銀行による大規模な金融緩和等を受けて、株価は大きく上昇し、景況感が回復する中で、新規上場(IPO)も増加した。スタートアップへの投資妙味が大きく増したことで、ベンチャーキャピタル(VC)等による投資資金の流入は拡大基調をたどった。政府が成長戦略の一環としてスタートアップ支援に注力してきたことも支援材料となった。

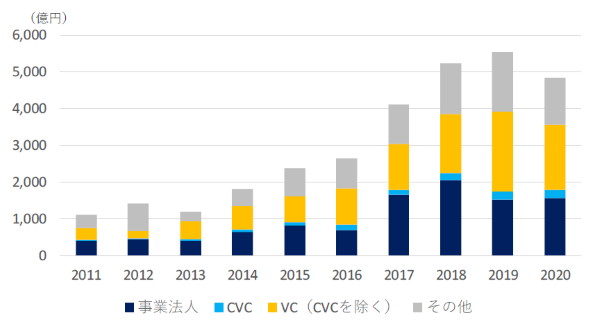

こうした中、オープンイノベーションやデジタル・トランスフォーメーション(DX)を志向する機運の高まり等を受けて、新たなイノベーションの種を有するスタートアップとの連携を前向きに考える事業会社が増えてきた。将来の事業シナジーや新規事業創出を見据えてスタートアップへの投資を行う投資子会社、いわゆるコーポレート・ベンチャーキャピタル(CVC)を設立する事業会社も増えている。近年の国内スタートアップへの投資金額は右肩上がりで推移してきたが、VCによる投資だけでなく、事業会社やCVCの投資も堅調に伸びてきた(図表1)。

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業環境の悪化から事業会社の前向きな姿勢が変化し、その投資額が大きく減少することが懸念されたが、2020年の投資額を見る限りは底堅さを見せている。投資や提携先を厳選したり、より慎重に検討するようになった企業もあるだろうが、デジタルシフトの加速等、社会経済が大きく変化を見せる中で、イノベーション創出の重要性が改めて認識された結果とも言えるだろう。また、一時は株価が急落し、新規上場の申請取り下げが相次いだものの、その後株価は大きく上昇し、新規上場数も堅調に推移した。市場環境が大幅に悪化すると、VC等の投資資金の流入が急減し、スタートアップの資金調達が難しくなる。資金調達ができないと、事業の継続や拡大が難しくなり、資本参加や提携を行う事業会社としても失敗するリスクが高くなる。リーマンショックの時と違い、市場やスタートアップの資金調達の環境が大崩れしなかったことも、事業会社の前向きな姿勢をサポートする材料となっただろう。

(図表1)国内スタートアップへの投資金額の推移

(注)対象は資本参加となるもの。出資の他、株式の移動や買収や子会社化等も含まれる。

(資料)株式会社INITIAL「2020年 Japan Startup Finance ~国内スタートアップ資金調達動向決定版~」よりニッセイ基礎研究所作成

2 事業会社の本気度が問われる局面

ここ数年、事業会社が競うようにスタートアップとの連携を増やしてきたが、こうした取り組みはすぐに成果が出るわけではなく、長期的な視点で継続的に取り組むことが求められる。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、事業環境の先行き不透明感が続く中、それでもこの取り組みを継続し、定着させていくのか、まさに各社の本気度が問われる局面と言えるだろう。

なぜスタートアップと連携するのか、連携によって何を目指すのか、といったことをしっかりと見定めたうえで、環境の変化に左右されずに長期目線でじっくりと取り組むと腹を決められているか。単に「お試し期間」、「意欲ある社員による課外活動」といった中途半端な位置付けに終わっていないか。CVCで投資したスタートアップの技術やサービスを、本体の事業部に繋いで実用化を進めていくプロセス、仕組みを整える等、スタートアップとの連携を上手に経営の中に組み込めているか。今後、軸足ぶれずに前向きに取り組みを継続できる事業会社と、結果が出ない中で意義や目的を見失って取り組みが尻すぼみになってしまう事業会社に二極化していく可能性もあるだろう。

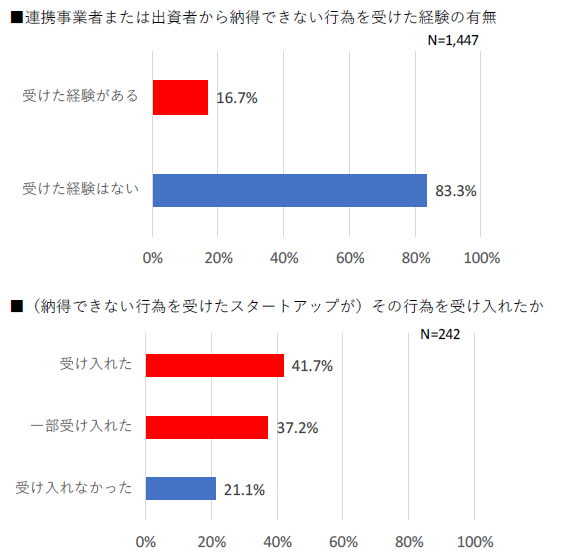

連携を進めていくうえでは、事業会社とスタートアップ、双方にとってWin-Winの関係を築いていくことも重要になる。互いの接点が急速に増えたことは望ましいことである一方、体制や考え方の違い、理解不足といったことを背景に、双方の間に戸惑いや軋轢も生じている。公正取引委員会が行った実態調査では、連携する事業会社や出資者との間の取引や契約において、納得のいかない行為を受けた経験のあるスタートアップが一定存在することに焦点が当てられた(図表2)。アンケート調査では、多くのスタートアップは納得のいかない行為を受けた経験はないと回答している一方、約17%がそうした行為を受けた経験があると回答している。具体的には、「秘密保持契約を締結しないまま営業秘密の開示を要請された」、「共同研究の成果である知的財産権を連携する事業会社のみに帰属させる契約の締結を要請された」、「PoC(Proof of Concept、技術検証)の成果に対する必要な報酬が支払われなかった」といった行為が示されている。また、納得のいかない行為(要請等)に接したスタートアップの多くが、その行為を受け入れた、または一部を受け入れたと回答している。その理由として、「今後の取引への影響があると自社で判断した」といった回答の他、「取引への影響を示唆され、受け入れざるを得なかった」、「契約に関する専門知識がなく、要請をそのまま受け入れてしまった」といった回答もあった。スタートアップの中でも、より規模が小さく、法務担当者がいないスタートアップの方が、納得のいかない行為を受けたと回答した比率が高いことも示唆されている。

(図表2)連携する事業会社から納得のいかない行為を 受けたスタートアップの割合

(資料)公正取引委員会「スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書」よりニッセイ基礎研究所作成

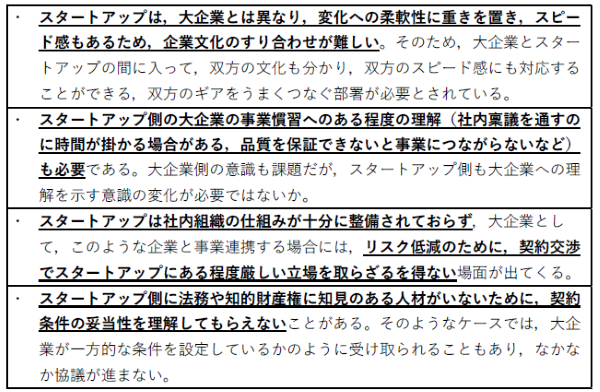

一方、事業会社(経済団体やその会員事業者)へのヒアリングも行われているが、事業会社側も悩み、課題を抱えながら連携に取り組んでいる姿がうかがえる(図表3)。双方の企業文化や事業慣習の違い、スタートアップの体制への不安等、連携を進めようとすればするほど、多くの課題に直面することになる。これまでスタートアップとあまり接点がなかったものの新たに連携に乗り出した事業会社や、設立間もないステージのスタートアップにまで触手を伸ばす事業会社も増えたと思われるが、そうした事業会社であれば、なおさら多くの壁にぶつかるだろう。事業会社の利益や権利を守り、リスクを減らすための行為だったとしても、それが行き過ぎてしまえば、スタートアップの資金と時間を浪費し、ビジネスチャンスを奪うことにも繋がりかねない。悪評が立ってしまえば、スタートアップも寄り付かなくなるだろう。一方、いくら大企業やその傘下のCVCであったとしても、引く手あまたの有力なスタートアップに見向きもされないこともある。有望なスタートアップを選ぶ力だけでなく、スタートアップに選ばれる力も必要だ。異なる企業文化、価値観を持ち、決して体制が十分とは言えないスタートアップと連携し、その果実を得るために、事業会社がどのように体制を整備していくのか、各社の取り組みに注目が集まる。

なお、公正取引委員会は、この実態調査の結果を取りまとめた報告書で、独占禁止法が禁止する「優越的地位の濫用」等の問題となり得る行為が見られると指摘し、独占禁止法に違反する行為に対しては厳正に対処していく方針を示した。また、問題行為の未然防止に向けては、公正取引委員会と経済産業省が連名で、問題事例や独占禁止法上の考え方を整理したガイドラインを策定し、公表した。事業会社、スタートアップの双方が、これまで以上に良好な関係を築く契機となることが期待される。

(図表3)事業会社の課題意識の一例

(資料)公正取引委員会「スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書」よりニッセイ基礎研究所作成

3 おわりに

日本の事業会社によるスタートアップとの連携が一過性のブームに終わることなく定着し、イノベーションが次々と創出されるようになれば、日本のスタートアップ・エコシステムの底上げに繋がるだけでなく、ポストコロナの経済成長、社会変革にも資するだろう。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中でも、長期目線で軸足ぶれずにスタートアップとの連携に取り組む事業会社が一層増えていくことに期待したい。

以上

(執筆 中村 洋介 総合政策研究部 主任研究員)

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

2021-1292G