1.はじめに~オミクロン株による感染拡大収束後、消費者はどのような行動から再開するのか?

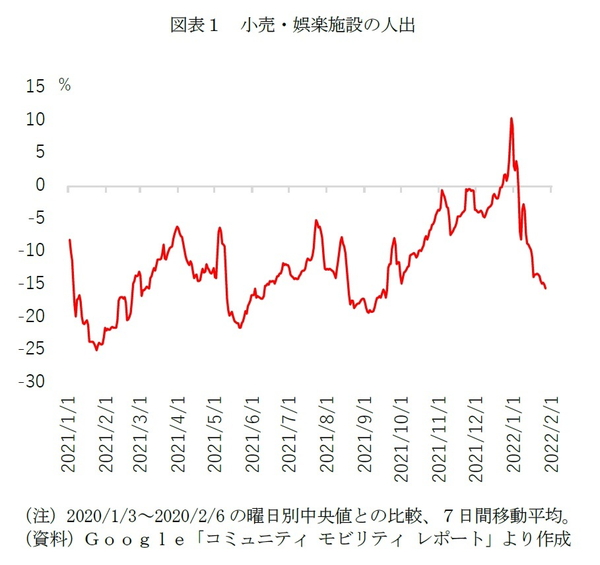

年明け以降、新型コロナウイルスのオミクロン株による感染拡大が猛威を振るい、消費者は巣ごもり生活に逆戻りしている。小売・娯楽施設の人出は、昨年秋から年末にかけて国内で感染者数が抑えられた状況では増加傾向を示していたが、1月に入り、減少傾向に転じている(図表1)。

一方、オミクロン株による感染拡大が先行した欧米では、感染者数はすでにピークアウトしており1、しばらく後に日本も追随する形となるだろう。そうなれば、消費者は外出型の消費行動を再開し始めるだろう。具体的にどのような行動から再開するのかについて参考になるのが、デルタ株の感染拡大が収束した昨年の秋以降の消費行動の動きだ。

ニッセイ基礎研究所では「第7回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」2にて、感染状況が改善した時期に再開したことについて尋ねている。本稿ではこのデータを用いて、性年代や職業、感染不安の強さなどの属性別の違いを見ていきたい。

1 Our World in Dataによれば、新規感染者数はイギリスは1月上旬、米国は1月半ば、フランスは1月下旬のピークを示した後、減少傾向にある。

2 調査時期は2021年12月22~28日、調査対象は全国に住む20~74歳の男女、インターネット調査、株式会社マクロミルのモニターを利用、有効回答2,543。

2.全体の状況~外食など感染拡大下ではリスクが高い行動、日常生活に近い行動から再開されるが、「特に無い」も約4割で多い

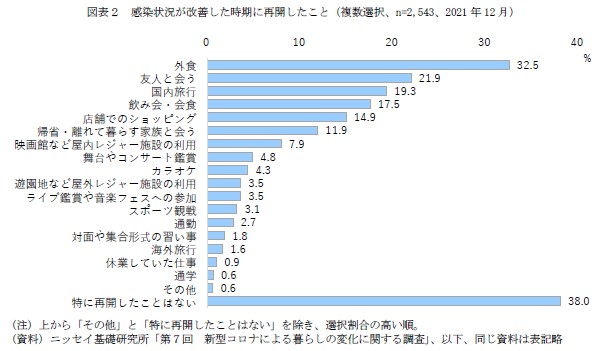

調査では、感染状況が改善した時期にコロナ禍で我慢または中断していたことで再開したことは何か、複数選択で尋ねている。その結果、20~74歳全体で最も多いのは「外食」(32.5%)であり、次いで「友人と会う」(21.9%)、「国内旅行」(19.3%)、「飲み会・会食」(17.5%)、「店舗でのショッピング」(14.9%)、「帰省・離れて暮らす家族と会う」(11.9%)と1割台で続く(図表2)。

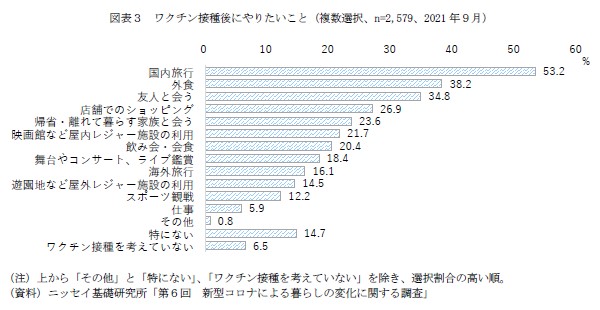

なお、前回の調査(2021年9月)にて、ワクチン接種後にやりたいことをたずねた結果では、圧倒的に多いのは「国内旅行」(53.2%)で過半数を占め、次いで「外食」(38.2%)、「友人と会う」(34.8%)、「店舗でのショッピング」(26.9.%)、「帰省・離れて暮らす家族と会う」(23.6%)、「映画館など屋内レジャー施設の利用」(21.7%)、「飲み会・会食」(20.4%)と続いていた(図表3)。

設問文や選択肢の一部が異なるため厳密な比較はできないが、感染状況が改善した時期に再開したこととワクチン接種後にやりたいことで同一の選択肢を比べると、前者の選択割合は後者と比べて全体的に低下しており、特に「国内旅行」では▲約30%ptの差がひらく。一方、「飲み会・会食」や「外食」では、それぞれ▲5%pt程度以下の低下にとどまる。

つまり、感染状況が改善した時期に再開された消費行動は、消費者が行動制限緩和後に最も希望している行動というよりも、外食や飲み会など感染リスクが高く、感染拡大下では制約の多い行動、また、旅行などの遠距離の移動を伴う行動というよりも、友人と会うことなど日常生活に近い行動であり、全体的に慎重に行動を再開している様子がうかがえる。

また、「特に再開したことはない」(38.0%)は具体的な各種行動の選択割合を超えて多いが、ここには感染状況が改善しても慎重な態度を取り続ける者と、元々コロナ禍において特に行動を自粛していない者の両者が含まれるだろう。

3.属性別の状況~消費意欲や時間のゆとり、感染不安による自粛傾向の強さなどが行動再開に影響

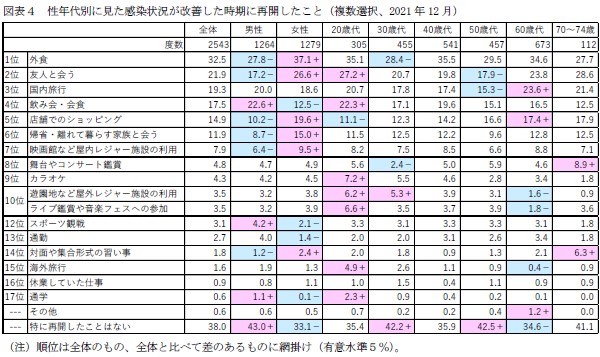

1 性年代別~いずれも首位は外食、消費意欲の旺盛な女性、時間のある若者やシニアで全体的に積極的

性別に見ても順位は全体と同様であり、男女とも首位は「外食」である(図表4)。全体と比べると、男性では「飲み会・会食」や「スポーツ観戦」などが多いほか、「特に再開したことはない」も多い。一方、女性では「外食」や「友人と会う」、「店舗でのショッピング」、「帰省・離れて暮らす家族と会う」、「映画館など屋内レジャー施設の利用」、「対面や集合形式の習い事」などが多く、上位項目では幅広い行動で全体を上回る。

なお、既出レポートにて、ワクチン接種後にやりたいことを属性別に分析した結果3でも同様の傾向が確認されており、「飲み会・会食」や「スポーツ観戦」を除く全ての消費行動で女性が男性を上回る一方、男性では「特にない」が女性を上回っていた。

女性は男性と比べて外食やショッピングなどの幅広い外出型の消費行動の再開に積極的な傾向があるが、これは従来から様々なマーケティング文脈で言われてきた通り、女性の方が消費意欲が旺盛であることも影響しているだろう。一方、男性は飲み会などを除けば女性と比べて消極的だが、消費意欲の違いに加えて、男性では就業率が高いために(男性79.4%、女性54.2%)、時間のゆとりがないことも影響しているだろう。

なお、デルタ株の感染拡大が収束し、全国で緊急事態宣言が解除された10月から調査を実施した12月下旬にかけては、シルバーウィークなどの大型連休を含まず、また、年末年始休暇を控えた時期であったため、就業者や学校に通う子供のいる世帯では旅行等のまとまった時間を取りにくい時期であった。

年代別に見ても順位は全体と同様であり、全ての年代で首位は「外食」である。全体と比べると、20歳代で「友人と会う」や「飲み会・会食」、「カラオケ」、「ライブ鑑賞や音楽フェスへの参加」、「海外旅行」が、20・30歳代で「遊園地など屋外レジャー施設の利用」が、60歳代で「国内旅行」や「店舗でのショッピング」が、70~74歳で「舞台やコンサート鑑賞」や「対面や集合形式の習い事」が多い。なお、「店舗でのショッピング」は高年齢ほど、「カラオケ」や「遊園地など屋外レジャー施設の利用」は若いほど選択割合が高い傾向があるが、これは従来からの利用頻度の違いによるものだろう。

一方、40・50歳代では、「特に再開したことはない」を除けば、全体と比べて特に選択割合の高い項目はない。

つまり、行動制限が緩和されると、若者やシニアで消費行動の再開に積極的な傾向があるが、これは性別の違いでも見た通り、学生も含む若者(学生の割合は全体1.5%に対して20歳代は11.5%)やシニアでは就業率が低く時間のゆとりがあること(就業率は全体66.7%に対して60歳代47.7%、70~74歳20.5%、20~50歳代はいずれも7割台)、また、若者では感染による重篤化リスクが低いことも影響しているだろう。

なお、ワクチン接種後にやりたいことについて年代別に見た結果でも、若者やシニアで外出型の消費行動に積極的な傾向が確認されている。

3 久我尚子「ワクチン接種後にやりたいこと」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2021/7/26)

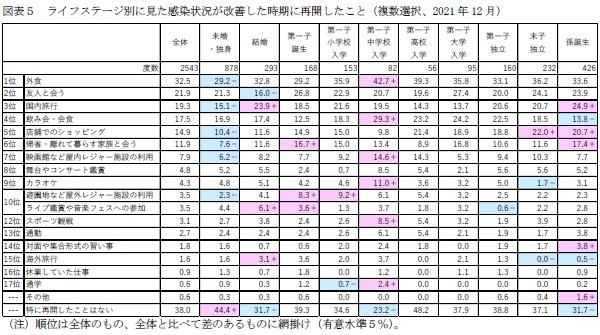

2 ライフステージ別~いずれも首位は外食、子や孫誕生世帯で帰省、子育て世帯でレジャーが多い

ライフステージ別に見ても順位は全体と同様であり、全てのライフステージで首位は「外食」である(図表5)。全体と比べると、年代別と同様の傾向が見られ、例えば、孫誕生と結婚など比較的時間のゆとりのある層で「国内旅行」が、20・30歳代を多く含む結婚と第一子誕生で「ライブ鑑賞や音楽フェスへの参加」が、同様に30歳代を多く含む第一子小学校入学と第一子誕生で「遊園地など屋外レジャー施設の利用」が、シニア層を多く含む末子独立と孫誕生で「店舗でのショッピング」が多い。

年代別では見えにくい傾向としては、第一子誕生と孫誕生で「帰省・離れて暮らす家族と会う」が多い。また、未婚・独身で「特に再開したことはない」が多い。

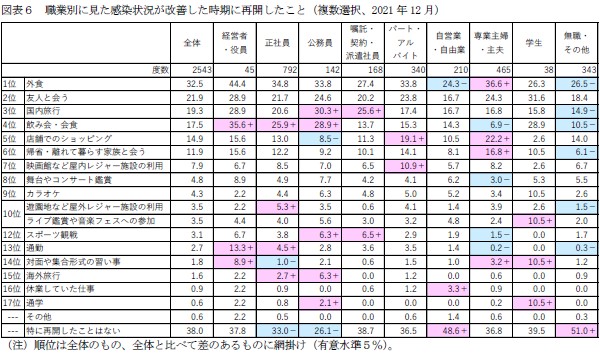

3 職業別~学生は友人と会うが首位、就業者は飲み会や通勤、学生は通学など各々平常時の行動を再開

職業別に見ると、学生以外では首位は「外食」だが、学生では首位は「友人と会う」で、次いで「飲み会・会食」、「外食」と続く(図表6)。主な傾向としては、経営者・役員や正社員などの就業者で「飲み会・会食」や「通勤」など、公務員を中心とした雇用者で「国内旅行」や「海外旅行」など、学生で「通学」や「対面や集合形式の習い事」など、専業主婦・主夫で「外食」や「店舗でのショッピング」などが多く、行動制限が緩和されると、それぞれの職業における平常時の行動を再開する様子がうかがえる。

また、無職・その他や自営業・自由業で「特に再開したことはない」が多い。なお、無職・その他の約半数は60歳以上だが、前項のライフステージ別では孫誕生などで「飲み会・会食」を除き、「国内旅行」をはじめ比較的、行動再開に積極的である傾向が見られたため、シニア層では外出自粛傾向の強い層とリスクを避けながらアクティブに過ごす層の両者の存在がうかがえる。

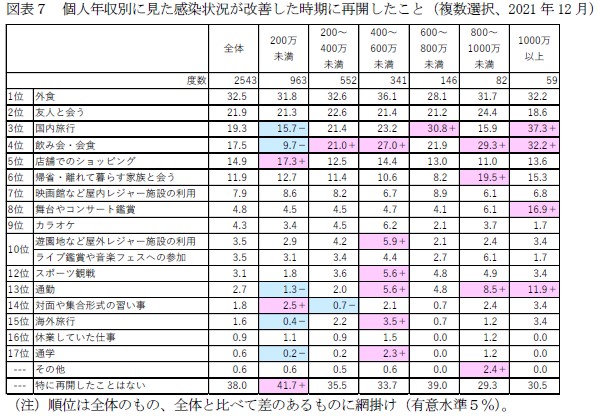

4 個人・世帯年収別~高所得層の首位は国内旅行、現役世代の多い高所得層ほど行動再開に積極的

個人年収別に見ると、1,000万円以上や600~800万円未満では首位は「国内旅行」だが、その他では首位は「外食」である(図表7)。主な傾向としては、個人年収200万円未満の低所得層と比べて、高所得層で「国内旅行」や「舞台やコンサート鑑賞」、「飲み会・会食」、「通勤」が多い傾向があげられる。また、個人年収200万円未満では「特に再開したことはない」が多い。これらの背景には高所得層ほど経済的な余裕があることのほか、就業者の多い現役世代が多い影響があるだろう。なお、個人年収200万円未満では約4割が60歳以上である。

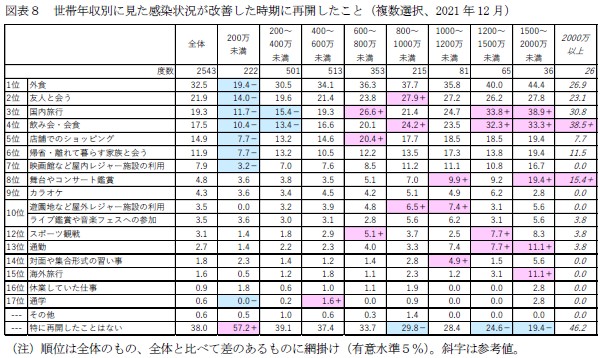

世帯年収別に見ると、全ての階級で首位は「外食」である(図表8)。個人年収と同様、低所得世帯と比べて高所得世帯で「国内旅行」や「舞台やコンサート鑑賞」、「飲み会・会食」、「通勤」が多い傾向があり、世帯年収200万円未満では「特に再開したことはない」が多い。

5 感染不安別~不安の強さによらず首位は「外食」だが、不安が強いほど行動再開に積極的

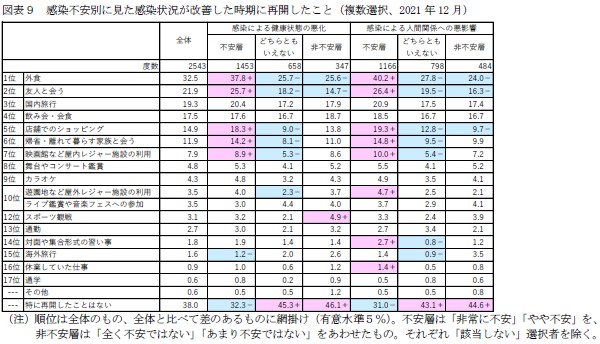

感染による健康状態の悪化や人間関係への悪影響についての不安の強さ別に見ると、不安の強さによらず、いずれも首位は「外食」である(図表9)。全体と比べると、不安層では「外食」や「友人と会う」、「店舗でのショッピング」、「帰省・離れて暮らす家族と会う」、「映画館など屋内レジャー施設の利用」などが多く、多方面において消費行動の再開に積極的である様子がうかがえる。背景には、不安層では感染拡大下では様々な行動の自粛傾向が強いことがあるのだろう。一方、非不安層では「特に再開したことはない」が多い。

なお、不安層は男性より女性が、年代別には60歳代以上が、ライフステージは孫誕生や第一子大学入学が多い傾向があるが、例えば、20歳代を対象に不安の強さ別に見ると、やはり全体と同様に不安層の方が全体的に行動再開に積極的な傾向がある。

4.おわりに~オミクロン株による感染拡大収束後はデルタ株収束後より積極的に消費行動再開か

本稿ではオミクロン株による感染拡大収束後の消費行動を予測する上で、ニッセイ基礎研究所の調査を用いて、デルタ株の感染拡大が収束し、感染状況が改善した時期に再開した行動を見てきた。その結果、属性によらず「外食」が首位、あるいは上位にあがり、以前、ワクチン接種後にやりたいこととして、行動制限緩和後に消費者の希望を尋ねた結果では圧倒的に「国内旅行」があがったことなどをあわせて見ると、消費者は感染状況が収束した途端、最も希望の強い行動をするのではなく、外食や飲み会など感染拡大下ではリスクが高く制約の多い行動、あるいは、友人と会うことなど日常生活に近い行動から楽しみ始める様子がうかがえた。

これは感染状況の収束と休暇等の取りやすい時期が必ずしも重なるわけではないため、当然とも言えるかもしれないが、感染状況が改善へ向かった途端、マスクを着用せず外出を楽しむ姿が増える欧米などの状況と比べれば、やはり日本ではコロナ禍において慎重に行動を再開すると言えるだろう。

また、本稿で属性別に見た結果では、元々消費意欲が旺盛な層や時間のゆとりがある層、感染不安が強く自粛傾向の強い層などで、行動制限が緩和されると積極的に行動を再開する傾向も見られた。一方で、感染不安が弱い層などでは「特に再開したことはない」が多く、感染拡大下でも自粛傾向が弱い傾向も見てとれた。

冒頭で述べた通り、既に欧米ではオミクロン株による新規感染者数はピークアウトしており、日本でも追随するとすれば、3月頃には感染状況が改善している可能性がある。本稿で見た通り、デルタ株による感染拡大収束後は外食を中心にやや慎重に消費行動を再開する傾向が見られた。一方で私達はコロナ禍の過ごし方のコツもつかみつつある。コロナ禍においては、出来るときにやりたいことをする、会いたい人に会っておかないと、次がいつになるのか分からない。よって、今回の爆発的な感染拡大の収束後は、やはり外食を中心としつつも、春休み頃というタイミングも相まって、旅行やレジャーなどの非日常的な消費行動も、デルタ株による感染拡大収束後と比べれば積極的に再開されるのではないか。

以上

(執筆 久我 尚子(くが なおこ) 生活研究部 上席研究員)

2021-3242G