■要旨

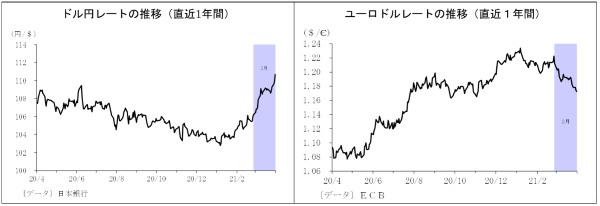

- 長らく円高基調が続いてきたドル円レートは年初に反転し、以降は急ピッチで円安ドル高が進行してきた。米国で追加経済対策の成立期待が高まったほか、コロナワクチンの接種が順調に進み、景気回復・物価上昇期待が高まった。この結果、米長期金利の上昇が加速し、予想物価上昇率の上昇ペースを上回ったことで米実質金利も上昇に転じたことがドル高を促した。また、年初以降、コロナ感染拡大などからユーロの弱さが目立ち、世界で最も取引量の多いユーロドルでユーロ安ドル高が進んだことがドル高の色彩を際立たせたことも、円安ドル高の進行に寄与した。

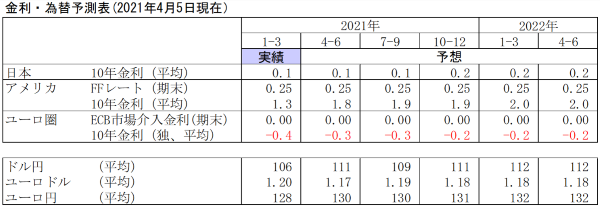

- 先行きについても、中期的には円安ドル高基調が続く可能性が高い。目先は3月に成立した1.9兆ドルの経済対策の効果が顕在化することにより、年後半にはFRBが量的緩和縮小の地ならしを開始することによって米金利がさらに上昇し、ドル高圧力になると考えられるためだ。ただし、順調に円安ドル高が進むとは見ていない。まず、現在の市場は米経済に関する明るい部分に焦点を当て過ぎている。今後は増税や規制強化、米中対立激化などへの懸念が台頭することで、たびたびドルの上値が抑えられるとみている。また、現在ユーロの重荷となっているコロナの感染拡大はいずれ縮小に転じ、ユーロの下落基調に歯止めが掛かることが予想される。加えて、ワクチンについても米国以外の国々での接種が次第に進むことで、主要先進国における「米国経済の一人勝ち感」は色褪せていくと考えられ、ドル高圧力を緩和させる要因になると見ている。従って、ドル円は当面こそ堅調ながら、遅くとも夏場には一旦調整入りし、110円を割り込む可能性が高い。その後は、FRBによる量的緩和縮小の地ならしを受けて円安ドル高基調に回帰し、再び110円台を回復するが、ドル高の進行は緩やかなペースに留まると見ている。

1.トピック:急ピッチで進んだ円安ドル高、持続性をどう見るか?

ドル円レートは、年初に一時1ドル102円台後半まで円高ドル安が進んだ後に反転し、以降は急ピッチで円安ドル高が進行した。足元の水準は110円台後半と約1年ぶりの円安水準を回復している。この背景を分析し、先行きについて考察する。

(追加経済対策とワクチンがドル高の要因に)

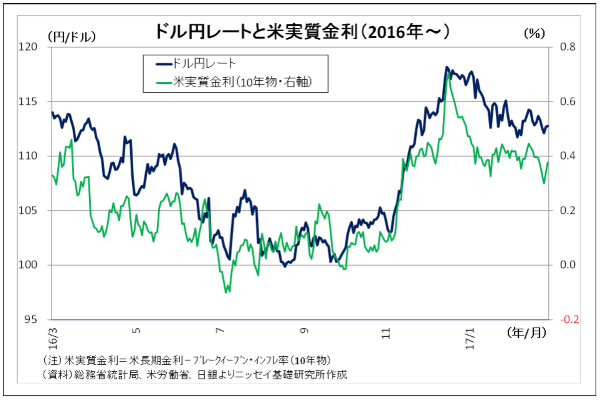

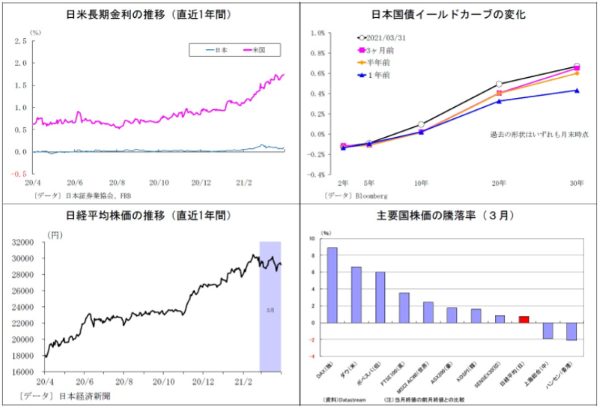

まず、円安ドル高進行の直接的な要因として一般的に挙げられるのは米国10年国債利回り(以下、「米長期金利」)の上昇だ。ただし、振り返ってみると、米長期金利が上昇に転じたのは昨年夏であり、以降は緩やかな上昇を続けていたのだが、今年年初までは円高ドル安基調が継続していた。

この背景には「米実質金利の低迷」があったと考えられる。実質金利は長期金利(名目金利)から市場の予想物価上昇率(ブレークイーブン・インフレ率)を差し引いた物価上昇考慮後の金利水準を意味するが、米国の実質金利(10年物、以下同じ)は昨年夏以降も低迷し、今年年初には一時-1.1%まで低下していた。

一方、年初以降は米長期金利の上昇ペースが加速し、予想物価上昇率の上昇ペースを上回ったことで米実質金利も上昇に転じた。米実質金利は足元で-0.6%台まで浮上している。実質金利の上昇は、実質金利を押し下げることで金融緩和を行っているFRBが量的緩和縮小に転じること(テーパリング)を市場が織り込みつつあることを示唆していると考えられる。このように、米長期金利に加えて実質金利も上昇に転じ、「米金利が名実ともに上昇」に転じたことが、ドル高を促したとみられる。

そして、年初以降の長期金利上昇ペースの加速と実質金利反転のきっかけとしては、米国の上院補選において予想に反して民主党が勝利し、(大統領と上下院の多数派が民主党で揃う)トリプルブルーが実現したことが挙げられる。この結果、米国における早期の追加経済対策成立期待が高まり、米国の景気回復・物価上昇期待が高まったことが金利上昇をもたらした(そして、3月には実際に1.9兆ドルという巨額の経済対策が成立することになった)。

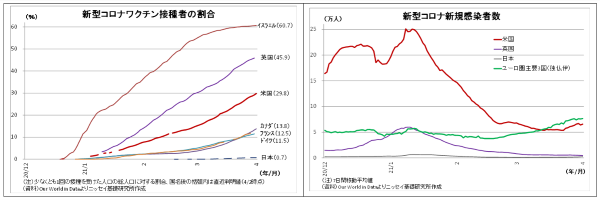

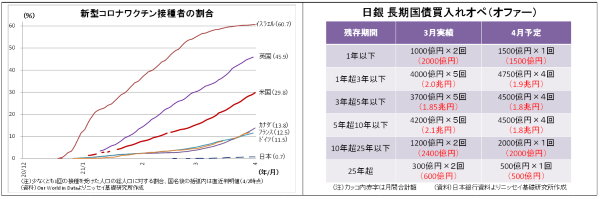

また、米国で新型コロナワクチンの接種が順調に進んできたことも景気回復・物価上昇期待を通じて金利上昇に寄与してきた。米国のワクチン接種者(少なくとも一回の接種を受けた人)の割合は直近で約3割にまで達している。世界最速のペースで接種を進めるイスラエルや英国には及ばないとはいえ、1億人以上の人口を抱える国としては、最速のペースで接種を進めている。バイデン大統領はもともと就任100日後の4月末までに1億回の接種を目標に掲げていたが、3月下旬に前倒しで達成したことを受けて、目標を2億回へと引き上げた。

また、どこまでがワクチンの効果なのかは不明だが、米国のコロナ新規感染者数が1月半ば以降急ピッチで減少し、2月以降も抑制された状況が続いていることも景気回復・物価上昇期待に繋がっている。

ちなみに、2016年11月の米大統領選後に発生した大幅な円安ドル高、いわゆる「トランプトレード」も、今回同様、大幅な米金利上昇がその原動力となっていた。

この時には、米大統領選において、大方の予想に反してトランプ前大統領が勝利し、同氏の掲げる大規模な財政出動が米景気回復・物価上昇をもたらすとの観測が台頭した。さらに、当時のイエレンFRB議長が、1年ぶりの利上げを示唆したことで利上げ期待が高まり、米長期金利と実質金利の急上昇を通じて円安ドル高が進行した。

(ユーロの弱さもドル高の色彩を際立たせる)

また、今年年初以降、ドルに次ぐ国際通貨であるユーロの弱さが目立ち、世界で最も取引量の多い通貨ペアであるユーロドルでユーロ安ドル高が進んだことがドル高の色彩を際立たせたことも、円安ドル高の進行に寄与した。

このユーロ安の背景にはコロナ情勢がある。ユーロ圏は米国に比べて新型コロナワクチンの接種が遅れているうえ、新規感染者数が2月以降増加に転じており、部分的なロックダウンなどの行動規制を強める国が相次いでいる。コロナを抑えられないことでユーロ圏の景気回復が遅れるとの観測が高まり、ユーロの重荷になってきた。

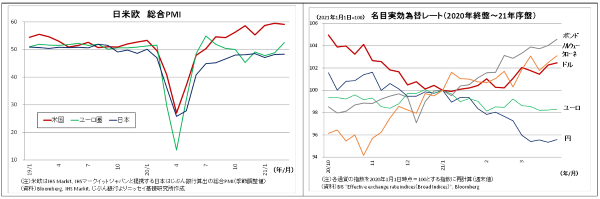

実際、企業の購買担当者らの景況感であるPMIを見ても、ユーロ圏は低迷が続いており、高水準を続ける米PMIとの景況感の格差が鮮明になっている。

なお、年初以降、特段の円高材料が発生しなかったことも円安ドル高に繋がった。日本の景気回復ペースは米国に全く及ばないうえ、ワクチンの接種は主要先進国で最も遅れており、景気回復・物価上昇期待は抑制されている。また、日銀は3月に金融緩和の縮小的な要素を含む政策修正を行ったものの(詳細はP6参照)、依然として出口は遠いと見なされている。

名目実効為替レート1を見ると、年初以降にドルの実効レートが上昇に転じる一方、世界的なリスク選好(株高)地合いの中でリスク回避通貨とされる円はドルのみならず多くの通貨に対して売られ、円の実効レートは下落基調を辿っている。

1 各国通貨と他通貨との2国間為替レートをその国の貿易シェアで按分して指数化したもので、通貨の総合的な強弱感を示す。

(今後の見通し・・・ドル高の持続性)

次に先行きについて、今後も円安ドル高の流れが続くかについて考察すると、中期的には円安ドル高基調が続く可能性が高いと考えられる。

目先は、3月に成立した1.9兆ドルの経済対策の効果が顕在化し、米景気回復と物価上昇の追い風になることで米金利上昇圧力が高まる場面がありそうだ。また、今後もワクチンの接種が進むことで、米国では今年後半にも経済活動が正常化に向かうことが期待される。FRBは来年前半の量的緩和縮小に先駆けて、今年後半にもその地ならしを開始し、以後は米金利にさらなる上昇圧力が加わると見込まれる。こうした米金利上昇は引き続きドル高圧力になる。

ただし、今後も順調に円安ドル高が進むとは見ていない。まず、現在の市場は米国経済に関する明るい部分に焦点を当て過ぎており、いずれ影の部分にも目線が向くと予想されるためだ。

2016年11月以降のトランプトレードでは、既述の通り、トランプ政権による大規模な財政出動への期待などにより、選挙直前の1ドル103円台から12月半ばの118円台まで急速な円安ドル高が進んだが、その後はトランプ前大統領による保護主義的な言動や円安けん制発言などを嫌気して揺り戻しが入り、翌1月下旬には112円台まで円高が進んだ。

今回についても、これまではバイデン政権による財政出動に市場の目線が集中していたが、いずれ同じく公約に掲げられていた増税や規制強化といった景気に負の影響を及ぼす政策が現実味を帯び、市場で警戒が台頭する可能性がある。また、トランプ政権下で激化した米中対立については、バイデン政権下でも緩和の兆しが見られず、むしろ人権や安全保障領域ではさらに対立が激化している印象すら受ける。

今後は増税や規制強化、米中対立激化などに対する市場の懸念が台頭することで、ドルの上値が抑えられる場面がたびたび発生するとみている。

また、ドル以外の通貨を巡る情勢変化が円安ドル高の進行を抑制する可能性もある。

過去を振り返ると、2018年の1月から3月にかけて米金利が大きく上昇したにもかかわらず、円高ドル安が進んだ事例がある。この時には、米トランプ政権による保護主義的な動き2やドル安志向3に対して市場の警戒が高まったことに加えて、悪材料が重なった。ECBの早期緩和縮小観測によってユーロ高が進んだほか、原油高を受けて資源国通貨が上昇したことで為替市場においてドル安の色彩が強まった。また、日銀が国債買入れオペを減額したことを受けて日銀の緩和縮小観測が高まり、円が買われたという事情もあった。

今回についても、ユーロの重荷となっているコロナの新規感染者増加は、強化された行動規制の効果などによっていずれ減少に転じ、ユーロの下落基調に歯止めが掛かることが予想される。ワクチンについても、いずれ米国以外の国々でも接種が進むことで、主要先進国における「米国経済の一人勝ち感」は色褪せていくと考えられ、米金利上昇に伴うドル高圧力を緩和させる要因になると見ている。

また、日銀の金融緩和後退観測にも注意が必要になる。日銀は3月の政策修正で「貸出促進付利制度」を導入し、長短金利引き下げ余地を作ったと主張しているが、引き続き引き下げのハードルは高い(後述)。一方で、副作用への対応の一環と見られるが、4月の長期国債買入れ予定は3月の実績から軒並み減額されている。こうした対応が続けば、金融緩和の後退と受け止められて円高圧力が高まる可能性がある。

以上を踏まえてドル円レートの見通しを考えると、当面こそ堅調ながら、遅くとも夏場には一旦調整入りし、110円を割り込む揺り戻しが発生する可能性が高い。その後は、FRBによる量的緩和縮小の地ならしを受けて円安ドル高基調に回帰し、再び110円台を回復するが、ドル高の進行は緩やかなペースに留まると見ている。

2 2018年1月に太陽光発電製品と大型洗濯機に対するセーフガードを発動

3 2018年1月にムニューシン財務長官が「米国にとってドル安は良いこと」と発言し、市場ではドル安を容認したと受け止められた

2.日銀金融政策(3月):「点検」を踏まえ、政策を小幅に修正

(日銀)政策の小幅な修正を決定

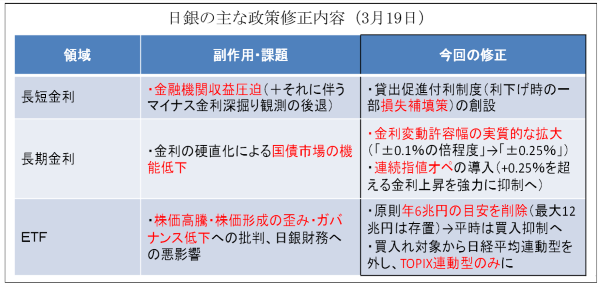

日銀は3月18~19日に開催された金融政策決定会合で「より効果的で持続的な金融緩和を実施していくための点検」を行い、各種政策について小幅な修正を行った。

同点検の結果では、現行の長短金利操作付き量的・質的金融緩和について「経済・物価の押し上げ効果を発揮している」と前向きに評価し、「2%の物価安定の目標を実現していくために、継続していくことが適当」と総括。一方で、主に以下の対応を決定した。

(1) 重要な選択肢である長短金利引き下げの金融機関収益への影響を一定程度和らげる仕組みとして「貸出促進付利制度」を導入

(2) 市場機能の維持と金利コントロールの適切なバランスを取る観点から、「長期金利の変動幅を明確化(±0.25%程度へ)」(ただし、新型コロナの影響が続くもとでは、イールドカーブ全体を低位で安定させることを優先)

(3) 金利の大幅な上昇を抑制する方法をさらに強化するために、「連続指値オペ制度」を導入

(4) RTFおよびJ-REITの買入れについては、「約12兆円および約1800億円の年間増加ペースの上限を感染症収束後も継続することとし、必要に応じて買入れを実施」(ETFについてはTOPIX連動型のみの買入れに)

これらの実態としては、(1) 利下げ余地創出のための金融機関への収益補填策、(2)は金利変動許容幅の小幅拡大、(3)は金利上限順守のアピール、(4)は平時の買入れ抑制であり、これまでに蓄積し、批判を受けてきた副作用や歪みを緩和するための措置と言える。

会合後の黒田総裁記者会見では、「今回の対応で、長短金利操作付き量的・質的金融緩和の持続性や機動性が増したと考えており、こうしたもとで、強力な金融緩和を粘り強く続けることによって、2%の物価安定の目標は達成できると考えている」と政策修正の意義を説明。

今回、長期金利の変動幅を「上下に±0.25%程度」とした件については、「これまでやや幅を持って表現していたもの(概ね±0.1%の幅から、上下にその倍程度)を明確化するもので、変動幅を拡大したわけではない」と発言。この措置の理由について、「金利の変動は一定の範囲内であれば、金融緩和の効果を損なわずに市場機能にはプラスに作用するという点検の結果を踏まえ、市場機能の維持と金利コントロールの適切なバランスを取るため」と説明した。

ETFの買入れについて、年間6 兆円増の目安を削除した件については、「ETFの買入れを減らそうとか、あるいは出口とか、そういうことを考えているわけでは全くない」と述べるとともに、今回年12兆円増の上限を残した理由については、「十分な大きさの上限を示すことにより、その範囲でかなり大胆かつ大規模に購入する姿勢を示した」と説明した。

一方、今回も「過度な低下は好ましくない」との認識を示されている超長期金利に関しては、「今の時点で何か超長期債の金利を上げるように、あるいはイールドカーブを立てるように何かするということも全く考えていない」と言及した。また、物価目標との距離感(達成に必要な期間)についての再三にわたる質問に対しては今回の対応の主旨を説明することでけむに巻いたほか、出口戦略の議論開始の必要性については、従来同様、「全く時期尚早ですし、適切でない」と一蹴した。

(評価と今後の予想)

今回決定された政策修正によって、金利の硬直化や株価形成の歪みといった大規模緩和継続による副作用の緩和が試みられた点は評価できる。ただし、今回の小幅な修正では副作用の抜本的な緩和までは期待できない。

そもそも今回の政策点検とそれを踏まえた政策修正には違和感が残る。日銀は現行の大規模金融緩和について、一貫して「効果を発揮している」との姿勢を維持しており4、今回の点検や政策修正ももともと現行緩和の継続を前提としている。

しかし、2013年4月の「量的・質的金融緩和」導入から既に丸8年、2016年9月の「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」導入からも4年半もの時間が経過しているにもかかわらず、この間、殆どの期間で2%の物価目標達成から程遠い状況が続いていることへの説明は不十分と言わざるを得ない。2016年の総括的な検証や今回の点検でも物価が低迷してきた理由について一応の説明がされており、原油価格下落や消費税率引き上げ等の外部環境悪化や適合的な期待形成、弾力的な労働供給や企業の労働生産性向上などが理由として挙げられている。そして、それを踏まえて、「時間はかかるものの物価はいずれ上昇に向かう」と結論付けられている。しかし、そうした問題が(いつ)クリアされるのか、クリアされたとしても、果たして我が国において2%の物価上昇率が定着するかという点は不透明だ。

現在はコロナ禍への対応を最優先すべきであるため、時期としては適切ではないが、コロナ禍が終息した折には、我が国の特性も踏まえたうえでの物価目標の妥当性、これまでの政府による財政政策と構造改革の取り組み、金融政策にできることの限界などを改めて包括的・中立的な視点で評価し、金融政策を再構築することが求められる。

なお、金融政策の当面の見通しについては、現状維持が予想される。今回、政策修正を行ったばかりであるため、日銀はその効果や影響を注視しつつ、しばらく様子見姿勢に徹すると見込まれるためだ。また、今回、長短金利引き下げの影響を緩和するために「貸出促進付利制度」が導入されたが、同制度によって金利引き下げ時の金融機関収益への悪影響を全て吸収できるわけではないため、引き続き引き下げのハードルは高い。引き下げは円高が大幅に進む時などに限られるだろう。

4 今回の点検でも、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」による金融緩和の効果について、消費者物価(除く生鮮食品・エネルギー)を前年比0.6~0.7%ポイント程度押し上げる効果があったと試算している。」

3.金融市場(3月)の振り返りと予測表

(10年国債利回り)

3月の動き 月初0.1%台半ばでスタートし、月末は0.0%台後半に。

月初、無難な国債入札結果を受けて0.1%台前半に低下した後、黒田日銀総裁が長期金利の変動幅拡大を否定する発言をしたことを受けてさらに低下、5日には0.1%の節目を下回る。その後は米景気回復・インフレ観測を背景とする米金利上昇が波及する形でしばらく0.1%台前半での推移が継続。19日の日銀決定会合における政策修正では、長期金利の変動幅が実質的に小幅に拡大されたが、同時に連続指値オペ制度の導入など、金利抑制姿勢を打ち出したことで、金利上昇の容認とは受け止められず、22日には0.0%台後半へと低下、月末も0.0%台後半で終了した。

(ドル円レート)

3月の動き 月初106円台半ばでスタートし、月末は110円台後半に。

月初、米国でワクチン接種が進むなか、1.9兆ドルの追加経済対策が成立に向かい、米景気回復と物価上昇の加速、その先の金融緩和縮小を織り込んだ米長期金利の上昇がドルの追い風となる形でドル高が進み、9日には109円台前半に到達。その後も米金利の上昇基調が続くなか、108円台半ば~109円台前半で高止まりした。下旬にはバイデン米大統領がワクチン接種目標を引き上げるとともにインフラ投資計画公表への期待も高まり、110円の節目を突破。月末は110円台後半で終了した。

(ユーロドルレート)

3月の動き 月初1.20ドル台半ばでスタートし、月末は1.17ドル台前半に。

月初、米国の良好な雇用統計結果や追加経済対策に向けた動きを受けて米金利が上昇し、ドル高圧力が高まる形で9日には1.18ドル台後半へと下落。その後11日にはECBが理事会で資産買入れペースの加速を決定したが、リスク選好のユーロ買いによって1.19ドル台を回復。以降はしばらく1.19ドルを挟んだ展開が続いた。下旬に入ると、欧州でのコロナ感染拡大とそれに伴う規制強化の動きを嫌気してユーロが下落、米国との格差が意識され、26日には1.17ドル台後半へと下落。月末はさらにユーロが売られ、1.17ドル台前半で終了した。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

以上

(執筆 上野 剛志 (うえの つよし) 経済研究部 上席エコノミスト)

2021-194G